Vozes (literárias) do Mundo: Festival do Pen Club em New York

Entre os dias 6 e 12 de maio, o Pen Clube (PEN/ Caneta, sigla formada com as iniciais das palavras Poets/ Poetas, Essayists /Ensaístas e Novelists/ Romancistas), realizou a 15a. versão do seu World Voices Festival / Festival de Vozes do Mundo que, como o nome anuncia, recebe escritores de todo o mundo para falar de sua obra em vários endereços de New York ligados `a literatura. O tema deste ano foi Open Secrets / Segredos Revelados, fiel`a atitude progressista tomada pela direção desse “clube” literário desde que Donald Trump assumiu o poder. A nova diretoria do PEN pôs em prioridade a defesa da liberdade de expressão, um dos fundamentos do clube fundado da Inglaterra em 1921 para estabelecer uma comunidade de escritores que assegurasse a promoção da literatura.

Esse Festival do PEN Clube consiste de mesas e entrevistas, com presença de escritores, pensadores e os ativistas recentemente agregados, sempre bilíngues, ou seja, o autor presente lê um trecho de sua obra no original, seguido por sua tradução ao inglês lida por outro participante do painel. Quando estou aqui, minha escolha recai em prestigiar os convidados brasileiros e / ou latino-americanos, aos quais junto um evento que me diga algo sobre o momento literário presente nos Estados Unidos.

Neste ano, a única presença brasileira que identifiquei foi a da Márcia Tiburi, lançando o romance Sob os pés, meu corpo inteiro (lançado no Brasil em dezembro de 2018). Passado numa São Paulo distópica, a narradora refaz a trajetória de resistência que levou `a morte a sua única irmã, durante a ditadura militar brasileira. No painel Voices of the Silenced / Vozes dos Silenciados, realizado na livraria franco-americana Albertine, Tiburi teve como companheiras a americana Idra Novey, com Those who Knew /Aqueles que Sabem (2018), romance que, mesclando memória e ficção, trata dos crimes sexuais cometidos por um político muito popular, encobertos pelo silêncio. E Scholastique Mukasonga, escritora de Ruanda, conhecida dos brasileiros, pessoalmente, por ter estado na FLIP de 2018; e literariamente pela tradução de dois de seus livros ao português. Scholastique leu um trecho do primeiro que escreveu, publicado em francês em 2004, e traduzido ao português como Baratas e em inglês (2016) como Cockroaches. Escrito, segundo ela, “sem pretensões literárias”, o livro é uma memória do genocídio perpetrado pelos hutus contra os tutsies, etnia de sua família. Tiburi narrou bravamente a atual desgraça brasileira, embora a história de Scholastique tenha feito com que as denúncias das duas outras escritoras que compunham o painel parecessem tragédias muito menores.

Marcia Tiburi, Scolastique Mukasonga e Idra Novey, nessa ordem, em carroussel.

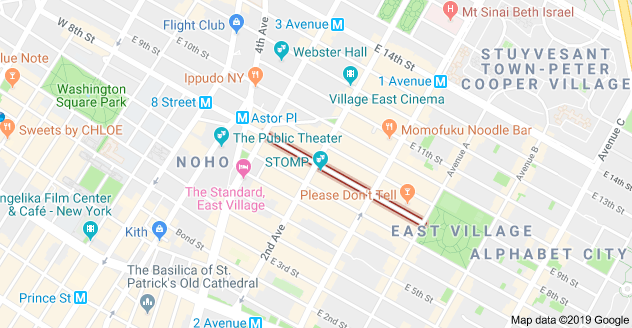

Na área hispano-americana, o painel acontecido no espaço cultural SubCulture, no East Village, The Library of Borges / A Biblioteca de Borges, composto pelos escritores Rodrigo Fresán (argentino) e Rodrigo Rey Rosa (guatemalteco), tratou do cânon literário que o nome de Borges suscita. O tema acabou por engessar a mesa, já que os autores, direcionados a Borges, tiveram pouco tempo para falar de sua própria obra. Enquanto Fresán, cujo bom humor garantiu a leveza do evento, emulou a Borges, tomando-o como modelo, Rey Rosa, guatemalteco, recusou-se a aceitar Miguel Ángel Asturias, seu conterrâneo, como um cânon a seguir. Comprei um livro de cada desses escritores, que ainda não li, seduzindo-me mais o livro Tres novelas exóticas, de Rey Rosa, por tratar o tema do exotismo de nossas paragens, comparados ao de outros continentes (o escritor viveu em Tanger, no Marrocos, por muitos anos), sobre o qual venho me debruçando faz algum tempo. Rey Rosa tem alguns de seus livros traduzidos ao português. A ficção des-inventada presente no romance La parte inventada, de Frésan, ficará pra depois.

O ápice da representação da América Latina foi a homenagem prestada pelo Pen Clube ao poeta chileno Raul Zurita, com o apoio do Poetry Project (aquele grupo que apoiou a visita da poeta portuguesa Ana Luísa Amaral, no mesmo lugar), de cuja correspondência eletrônica copio as fotos abaixo. A importância do poeta foi marcada por uma recepção ao público nos jardins da Saint Mark’s Church, com música ao vivo e um coquetel. Como nos outros eventos do Festival, o autor foi levado a responder perguntas, no caso por um dos seus grandes amigos e admiradores: o crítico literário inglês William Rowe (na primeira foto, o mais alto, `a direita). Enquanto isso, a parte mais experimental de sua obra - versos projetados na Cordilheira dos Andes denunciando crimes da ditadura militar chilena – se viam num telão posicionado ao fundo e acima da mesa ocupada pelos participantes do painel. A voz alquebrada e quase inaudível de Raul Zurita, o corpo, que mal se podia manter ereto, mesmo sentado, comoveram muito o público que lotava o adro da igreja. No entanto, ao levantar-se para ler no original partes do seu longo e belíssimo poema INRI, cuja tradução de Rowe, ao inglês, se lançava naquela noite, sua voz de praticante da poesia performática ganhou a mesma juventude e eloquência que ajudaram a fazer de Zurita um poeta mundialmente respeitado. O enorme e demorado aplauso, com toda platéia de pé, ao final da leitura, desenhou um sorriso agradecido e feliz no seu rosto, alegria que se estendeu `a platéia, onde encontrei colegas americanos, ex-alunos e muitos outros leitores da literatura latino-americana, de todas as idades.

Mas eu estava ainda muito interessada em ouvir algum escritor desse país aqui, onde vivo metade do ano. E nada melhor do que a homenagem prestada `a escritora, poeta, compositora e guitarrista americana Patti Smith para preencher esse interesse.

O evento, era, na verdade, a entrega oficial da premiação obtida por votação popular, promovida pela Prefeitura de New York, que elege o Livro do Ano, “aquele de que você se lembra partes ou frases, aquele que você se recorda ter lido com amigos”, diz o regulamento do concurso One Book, One New York / Um Livro, Uma só New York. O prêmio foi atribuído ao primeiro livro (Just Kids, 2010 / Apenas Crianças) de Patti Smith, biografia de juventude, com ênfase na sua relação - amorosa e de amizade - com o fotógrafo e artista visual Robert Mapletorne, quem, afirmou ela mais uma vez diante do público que lotou o Symphony Space para ouvi-la, lhe pediu, no leito de morte, que o escrevesse.

O único caso de votação popular de literatura que me veio `a memória foi no Brasil: o de Olavo Bilac, que até morrer era lembrado pelo título de Príncipe dos Poetas Brasileiros, obtido da mesma maneira.

Mas a aparição de Patti Smith esteve mais pra Maria Betânia do que pra Olavo Bilac. Como Betânia, a multifacetada artista americana não tinge seus longos cabelos brancos, nem usa maquiagem. Recebida com uma ovação da plateia, onde as vozes femininas predominavam (embora também estivessem presentes muitos homens), Smith revelou-se muito clara e articulada. Relembrou Mappletorne e seus tempos de convívio com os ídolos do rock que se hospedavam no Chelsea Hotel, onde ela e Robert moravam, já narrados no livro. No entanto, descartou todos os estereótipos. Aos de sua geração, também explicitados no livro, quando ela reclama de que não gostava de perder tanto tempo esperando a “lalica” dos amigos passar pra poder sair do hotel. No palco do Symphony Space, ressaltou ainda não usar drogas pesadas por nunca ter sido auto-destrutiva. Descartou também sua inclusão nas novas identidades da geração do milênio, ao reafirmar sua opção heterossexual, bastante transparente, também, na sua aparência física; embora suas fotos de divulgação sempre tentem deixar sua opção de gênero em aberto. Segue o link da entrevista, na sua totalidade: https://www.facebook.com/symphonyspace/videos/1931659210272027/

Patti Smith no palco do Symphony Space.

Patti Smith continua escrevendo. De seus livros recentes, li apenas M Train, que me interessou por citar a passagem do furacão Sandy por New York, fato que também ocupa um dos capítulos dos meus Diários da Patinete. Sem um pé em Nova Iorque. No livro de Patti Smith, Sandy é apenas uma referência. Mas foi interessante saber que ela escreveu seu livro num café que, desaparecido, transformou-se num restaurante italiano, pequeníssimo, mas barato e cheio de bossa, que costumo frequentar (La Cotena, na belíssima Bedford St., no Greenwich Village). Gostei menos deste livro do que de Just Kids, que é, de fato, em belo retrato da juventude de uma geração iconoclasta e da cidade que ela habitava.

Patti Smith recebeu um coro de ovações vindas do balcão do teatro ao falar de sua origem na cidade de Jersey City (gente de lá, talvez, que deve ter chegado ao teatro depois de uma longa viagem no trem urbano que liga essa cidade a Manhattan), onde, segundo ela, a falta de opções culturais a fez migrar pra New York City. Falou da família pobre –mãe garçonete e pai operário - e dos vários irmãos, com os quais mantém excelente relação. Falou da família que formou com o marido já morto e dos dois filhos que criaram, hoje ligados, como os pais, `a música. Falou ainda – e muito – de literatura, do tempo que se leva para escrever um livro. Falou de seus mestres, dentre os quais citou o escritor chileno Roberto Bolaño, o que prova que a comunidade da literatura pode compor-se de muitas e diferentes nacionalidades, como em 1921 idealizaram os fundadores do PEN Clube.

Fiquei pensando de quantas diferentes maneiras se pode abordar a literatura e quantas definições e quantos gêneros foram abarcados no Festival do Pen Clube deste ano. Também foi bom perceber que muitos dos autores nele presentes estiveram, inclusive antes de passar por aqui, no Brasil, onde se podem encontrar traduções de suas obras. Iniciado na onda das celebridades globais que despontavam com a propalada globalização nos anos 90, o Festival Vozes do Mundo, do PEN Clube americano, vem contribuindo para alçar `a essa categoria escritores que, da solidão de suas escrivaninhas saem direto aos holofotes do palco, submetendo-se, cada vez mais, ao contato direto com uma platéia. Mas só a palavra de boa qualidade, conseguida pelo trabalho duro e constante, muitas vezes de toda uma vida, recebe uma resposta verdadeiramente positiva do público. Nacional ou estrangeiro, o reconhecimento de um escritor passa pela sua capacidade de universalizar sua localidade com um texto que o público possa ler como verdadeiro. Nem sempre a cultura das celebridades consegue essa proeza.

Nota: Por motivo de viagem, estarei ausente deste espaço por mais de um mês. Mas você pode continuar me seguindo pelo Instagram.